Les Solutions fondées sur la Nature pour répondre conjointement aux défis de l’alimentation et de la biodiversité

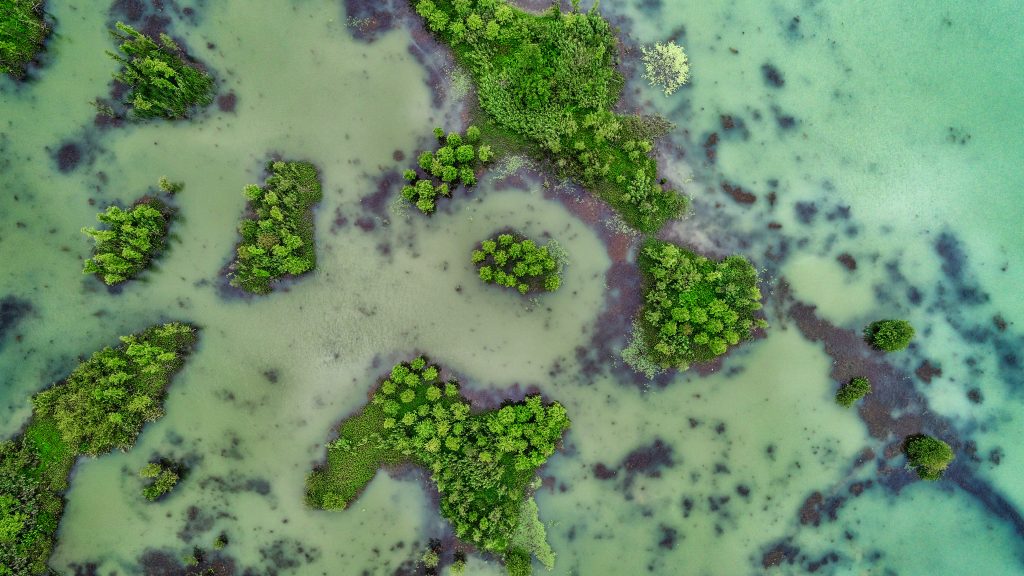

A l’occasion du Salon International de l’agriculture, le Comité français de l’UICN publie une étude intitulée « Solutions fondées sur la Nature pour la sécurité alimentaire en France ». Elle démontre que des projets, à l’échelle d’une exploitation ou d’un territoire, peuvent concilier à la fois des objectifs de production alimentaire et de préservation de la biodiversité. Que cela soit dans les domaines de l’agriculture, l’aquaculture ou la pêche, les Solutions fondées sur la Nature contribuent à renforcer la durabilité et la résilience des systèmes de production alimentaire. Plus de 20 retours d’expériences sont présentés et analysés selon le standard mondial de l’UICN pour les Solutions fondées sur la Nature, montrant des réussites variées et adaptées à différents contextes. Sécurité alimentaire versus dégradation de l’environnement La sécurité alimentaire repose sur la disponibilité, l’accessibilité et la stabilité des systèmes alimentaires afin de garantir à tous une nourriture suffisante, saine et nutritive. Elle a conduit à une augmentation importante de la productivité à travers l’utilisation croissante d’intrants (engrais et produits phytosanitaires) pour maximiser les rendements, l’intensification des méthodes et outils de production, ainsi que la spécialisation et la simplification des productions à l’échelle des exploitations agricoles et des territoires. Elle a parallèlement provoqué une disparition massive de la biodiversité et d’autres impacts environnementaux et sanitaires. La crise écologique et celle du climat, combinées à un contexte géopolitique et commercial instable, se posent comme un défi majeur pour les systèmes de production alimentaire : épuisement et pollutions des sols, impacts des sécheresses et inondations, diminution de la pollinisation et de la régulation naturelle des bioagresseurs… La transition écologique de notre production alimentaire est un impératif vital. Le rôle clé des écosystèmes pour une alimentation durable L’amélioration de la diversité, de la fonctionnalité et de la résilience des milieux agricoles, aquacoles et halieutiques constitue un levier primordial pour assurer une alimentation durable sur le long terme. En reconnaissant ce rôle essentiel, les Solutions fondées sur la Nature permettent de répondre au défi de la sécurité alimentaire tout en apportant des bénéfices pour la biodiversité. Ces solutions s’inscrivent pleinement dans la recherche de modes et de pratiques d’exploitation conciliant production alimentaire et préservation de la nature. Des exemples démonstratifs conjuguant production alimentaire et préservation de la biodiversité 23 retours d’expériences correspondant à des Solutions fondées sur la Nature sont présentés et témoignent le plus souvent d’une combinaison de pratiques, menées à différentes échelles, de l’exploitation individuelle au territoire. Elles reposent sur une approche où chaque projet vise à soutenir l’intégrité des écosystèmes locaux pour répondre à des objectifs de sécurité alimentaire. L’analyse de ces projets met en évidence que le soutien politique et financier, la mise en place d’une gouvernance participative, l’accompagnement technique, et une communication ciblée pour renforcer l’adhésion et la diffusion des connaissances sont des leviers importants pour la mise en place de ces projets. Le Comité français de l’UICN appelle ainsi les décideurs publics nationaux et locaux, les exploitants et secteurs professionnels, et les acteurs de la société civile, à s’inspirer de ces retours d’expériences pour déployer les Solutions fondées sur la Nature. Qu’est-ce qu’une Solution fondée sur la Nature ? Les Solutions fondées sur la Nature sont définies par l’UICN comme « les actions visant à protéger, gérer de manière durable et restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés pour relever directement les défis de société de manière efficace et adaptative, tout en assurant le bien-être humain et en produisant des bénéfices pour la biodiversité ». L’UICN a identifié 6 grands défis sociétaux (changement climatique, risques naturels, sécurité alimentaire, approvisionnement en eau, santé, développement socio-économique) auxquelles peuvent répondre les Solutions fondées sur la Nature à travers 3 grands types d’actions : Cette définition des Solutions fondées sur la Nature a été reprise par l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement. Le Comité français de l’UICN Le Comité français de l’Union internationale pour la conservation de la nature est le réseau des organismes et des expert/es de l’UICN en France. Regroupant au sein d’un partenariat original 2 ministères, 7 organismes publics, 8 collectivités et 61 organisations non gouvernementales, il joue un rôle de plateforme d’expertise, de concertation et d’action pour répondre aux enjeux de la biodiversité. Il rassemble également un réseau de 300 expert/es répartis en six commissions thématiques, dont la Commission de gestion des écosystèmes. Photo © Sandrine Mulas

La libre évolution : une approche en développement pour la protection et la restauration de la nature

Suite aux Journées de la libre évolution organisées les 20 et 21 janvier derniers par le Comité français de l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature), en partenariat avec la Commission nationale française pour l’UNESCO, la libre évolution se confirme comme une stratégie pertinente pour la conservation et de restauration de la nature en France et en Europe. De nombreux gestionnaires d’aires protégées, d’associations nationales et internationales, d’établissements publics et de scientifiques se mobilisent pour l’adopter et la développer. Comment définir la libre évolution ? La libre évolution est définie par le Comité français de l’UICN comme « un lieu où la nature s’exprime de façon spontanée sans activité humaine extractive ou intrusive » (La libre évolution, une trajectoire de gestion des espaces naturels). Les Journées de la libre évolution, une rencontre clé L’édition 2025 des Journées de la libre évolution a été co-organisée par le Comité français de l’UICN, dans le cadre de son groupe de travail wilderness et nature férale, et par la Commission nationale française pour l’UNESCO (CNFU), en partenariat avec l’Office national des forêts (ONF), la Fédération des Parcs naturels régionaux de France, Réserves naturelles de France (RNF), la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels (CEN) et le Conservatoire du littoral. Cet événement, ouvert par Lidia Brito, sous-directrice générale de l’UNESCO pour les sciences exactes et naturelles, Maud Lelièvre, présidente du Comité français de l’UICN, et Michèle Ramis, présidente de la CNFU, avait pour objectif de discuter des avancées et des enjeux relatifs à la mise en œuvre et à la reconnaissance des stratégies de libre évolution. Plus de deux cent personnes (scientifiques, décideurs et décideuses, gestionnaires, associations…) sur place et en ligne, se sont réunies pendant ces deux jours, confirmant le succès de la première édition en 2024 et constituant ainsi l’un des principaux espaces de mise en relation des acteurs de la libre évolution. Un état des lieux de la libre évolution en France Le Comité français de l’UICN a présenté ses activités sur le sujet, en évoquant notamment le développement d’un outil de cartographie des gradients de naturalité potentielle en France, CartNat, déjà publié pour les milieux terrestres et en cours de réalisation pour les milieux côtiers et marins. Il a également coordonné la rédaction d’une motion internationale sur la libre évolution, qui sera débattue au Congrès mondial de la nature en octobre 2025 en vue d’être adoptée par les membres de l’UICN. La Commission nationale française pour l’UNESCO travaille pour sa part à la reconnaissance de la libre évolution comme pratique de gestion à l’échelle nationale et internationale, et encadre un projet de cartographie des espaces en libre évolution en France. L’intérêt croissant dans les sphères de réflexions et de décisions nationales, mais aussi européennes et internationales, pour les actions en faveur des dynamiques naturelles dans les écosystèmes, a été évoqué. Il a notamment été souligné le moment fort que peut constituer pour la libre évolution l’adoption du Règlement européen sur la restauration de la nature. Pierre-Edouard Guillain, directeur-adjoint de la Direction de l’eau et de la biodiversité au ministère de la transition écologique, a présenté les orientations nationales en matière de libre évolution en France et Didier Babin, président du réseau MAB (Man and the Biosphere), un réseau de réserves créé par l’UNESCO, en France a exposé les axes de travail possibles pour renforcer cette dynamique. La philosophe au CNRS, Virginie Maris et le philosophe Rémi Beau ont rendu hommage à Raphaël Larrère, fervent défenseur de la libre évolution et du sauvage. Virginie Maris a ensuite présenté, les dimensions éthiques rattachées au concept connexe de rewilding (réensauvagement), principalement mobilisé en Europe. Les retours d’expériences ont été mis à l’honneur : Lou Beben et Lydie Doisy ont ainsi présenté ceux du réseau PRELE (Programme régional d’espace en libre évolution) du Conservatoire d’espaces naturels (CEN) de Normandie, et plus spécifiquement les moyens disponibles pour les collectivités afin de mettre en œuvre des stratégies de libre évolution. D’autres outils de développement ont été mis en lumière, comme la mobilisation citoyenne, via le recours au financement participatif, avec le cas de la ville de Brest présenté par Vincent Toison, habitant et initiateur du projet. La communication autour des enjeux de la libre évolution auprès de publics variés (collectivités territoriales, décideurs et décideuses, grand public, jeunes), a été développée, en s’appuyant sur les retours de Lou Beben et Lydie Doisy, ainsi que de Noame Hatimi et Damien Saraceni de l’Association Francis Hallé pour la forêt primaire. Il s’agit de créer de nouveaux récits afin de permettre à un public plus large de se saisir des questions de libre évolution et d’être en mesure de développer des actions. Les ateliers de la libre évolution Ces deux journées ont été ponctuées par plusieurs ateliers. Un premier atelier a invité les participants à réfléchir à la définition de la « libre évolution », à partager leur positionnement vis-à-vis de cette dernière et au regard de la diversité des concepts qui existent concernant le retour de dynamiques sauvages dans les écosystèmes (rewilding, wilderness), en Europe et à l’échelle internationale. Cet atelier visait également à présenter le travail de typologie d’espaces en libre évolution développé par le Comité français de l’UICN et de le soumettre aux débats afin de l’améliorer pour mieux répondre aux besoins opérationnels. Le deuxième atelier avait pour objectif d’identifier les outils existants à disposition des collectivités territoriales et de proposer des pistes d’amélioration. Un engagement en faveur de la libre évolution Le Comité français de l’UICN et la Commission nationale française pour l’UNESCO ont réitéré leur engament en faveur de la libre évolution, à l’occasion des discours de clôture de Sébastien Moncorps, directeur du Comité français de l’UICN, et d’Alexandre Navarro, secrétaire général de la Commission nationale française pour l’UNESCO, pour promouvoir et accompagner le développement de la libre évolution dans leurs organisations internationales respectives. Toutes les informations relatives à la libre évolution et aux travaux du groupe de travail « wilderness et nature férale » sont disponibles sur le site Internet du Comité français de l’UICN sur la page dédiée. Le Comité français de l’UICN poursuivra ses travaux sur la